弹性体的时间折射与反射

在波动物理与超材料领域,时间调制介质正成为探索非平衡动力学与能量操控的新前沿。不同于传统的空间界面,时间界面(temporal interface)通过在时间上突变系统参数,打破时间平移对称性,从而允许能量交换与频率变换。这一思想源于空间-时间对偶性(space- time duality),意味着在空间折射中出现的各种现象,如反射、折射、干涉和放大,也可在时间维度中找到对应。过去几年,时间折射与反射现象已在电磁波、声波与光学系统中相继实现,但由于机械系统的连续性与高同步要求,弹性体系中的时间界面实验一直未能突破。北京大学黄国良教授的美国密苏里大学研究团队首次在连续弹性体系中实现了"时间折射与反射"实验观测,构建了一个可在亚微秒时间尺度上调控等效刚度的"时变超材料(time-varying metabeam)",并建立了完整的理论、仿真与实验验证体系。相关成果发表于 Nature Communications。

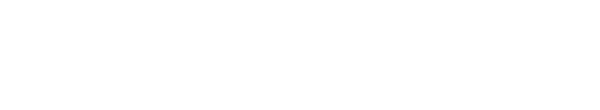

图 1 |基于压电-电路耦合梁的时间折射与反射实验平台。(a)电路示意图展示了可时变的反馈回路 ![]() ,其通过运算放大器和电容 C 实现时间依赖的传递函数

,其通过运算放大器和电容 C 实现时间依赖的传递函数 ![]() 。该电路与压电片耦合后可实时调控梁的等效弯曲刚度

。该电路与压电片耦合后可实时调控梁的等效弯曲刚度 ![]() 。当系统在亚微秒尺度切换时,形成理想的时间界面,使入射波在时间上产生折射与反射。(b-d)可编程电阻

。当系统在亚微秒尺度切换时,形成理想的时间界面,使入射波在时间上产生折射与反射。(b-d)可编程电阻 ![]() 的时间调制曲线(平滑变化与阶跃变化)以及对应的等效刚度

的时间调制曲线(平滑变化与阶跃变化)以及对应的等效刚度![]() 随时间变化关系。(e)实验装置实物照片,展示了带有压电片的铝梁及多通道电路控制系统。整个系统能够在 6 kHz 波动入射下实现刚度突变,从而实现时间折射与反射现象的观测。

随时间变化关系。(e)实验装置实物照片,展示了带有压电片的铝梁及多通道电路控制系统。整个系统能够在 6 kHz 波动入射下实现刚度突变,从而实现时间折射与反射现象的观测。

研究以压电-电路耦合梁为核心平台。每个单元包含一个压电片和可编程电路,电路通过时间依赖传递函数 ![]() 实现对梁弯曲刚度

实现对梁弯曲刚度 ![]() 的实时调控:开关

的实时调控:开关 ![]() 时刚度为

时刚度为 ![]() ,OFF时为

,OFF时为 ![]() ,切换时间仅 150 ns ,形成理想的时间界面。当 6 kHz 三周期弯曲波入射至该区域时,实验中可清晰观察到波在时间界面处分裂为两部分:一部分在时间上"向前传播"形成时间折射波,另一部分在时间上"反射"形成时间反射波。傅里叶分析显示,折射波与反射波的频率分别上升至原频率的 1.16 倍与 1.13 倍,而波数保持不变,表明动量守恒而能量不守恒。这一现象与理论预测的时间 Snell定律完全一致。数值仿真与实验结果高度吻合,验证了频率转换与方向变化的时域散射行为。

,切换时间仅 150 ns ,形成理想的时间界面。当 6 kHz 三周期弯曲波入射至该区域时,实验中可清晰观察到波在时间界面处分裂为两部分:一部分在时间上"向前传播"形成时间折射波,另一部分在时间上"反射"形成时间反射波。傅里叶分析显示,折射波与反射波的频率分别上升至原频率的 1.16 倍与 1.13 倍,而波数保持不变,表明动量守恒而能量不守恒。这一现象与理论预测的时间 Snell定律完全一致。数值仿真与实验结果高度吻合,验证了频率转换与方向变化的时域散射行为。

在理论方面,研究团队从 Euler-Bernoulli梁方程出发,推导了时间折射与反射的解析解。通过时间连续性条件,得出波数在时间界面前后保持相同,由此导出时间Snell定律 ![]() ,其中

,其中 ![]() 为弹性折射率。进一步推得时间 Fresnel 方程

为弹性折射率。进一步推得时间 Fresnel 方程 ![]() 、

、 ![]() ,其中

,其中 ![]() 为弹性阻抗,预测了反射与折射波的幅值关系。实验测得的频率、角度及振幅变化均与理论吻合。此外,研究利用 Noether 定理揭示了时间平移对称性破缺导致能量不守恒,而空间平移对称性保持使动量得以守恒。实验测得的动量比接近1,直接验证了理论。

为弹性阻抗,预测了反射与折射波的幅值关系。实验测得的频率、角度及振幅变化均与理论吻合。此外,研究利用 Noether 定理揭示了时间平移对称性破缺导致能量不守恒,而空间平移对称性保持使动量得以守恒。实验测得的动量比接近1,直接验证了理论。

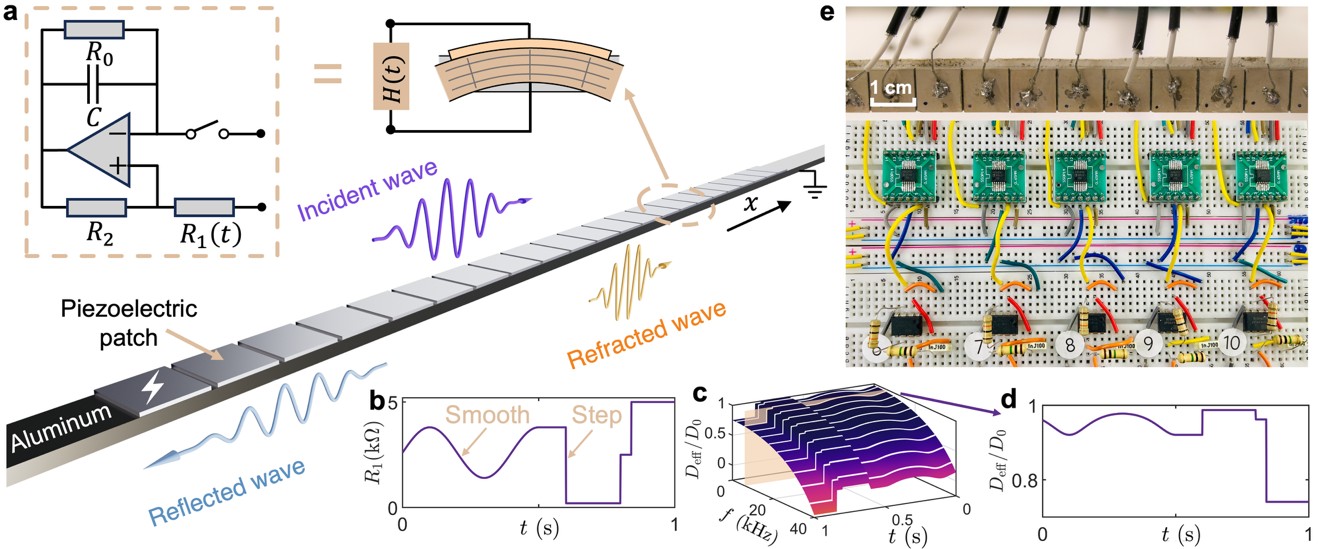

图2 | 时间折射与反射的实验与仿真结果。(a, c) 波在时间界面处的时空演化图。入射波在界面前后分别分裂为时间折射波与时间反射波,其传播方向由角度![]() 和

和![]() 表示。由于时间平移对称性被打破,波的频率发生变化,而波数保持不变,体现了动量守恒与能量不守恒的特征。(b, d) 对应的频谱(k–f)分布,清晰展示了入射波的频率分裂与时间反射、时间折射过程,频率分别上移与下移约 15%。(e–h) 分别给出不同分量的时间历程与频谱分布,验证了波包在时间边界的反射与折射特征。整体结果表明,实验与数值模拟均符合时间 Snell 定律与 Fresnel 方程的理论预言。

表示。由于时间平移对称性被打破,波的频率发生变化,而波数保持不变,体现了动量守恒与能量不守恒的特征。(b, d) 对应的频谱(k–f)分布,清晰展示了入射波的频率分裂与时间反射、时间折射过程,频率分别上移与下移约 15%。(e–h) 分别给出不同分量的时间历程与频谱分布,验证了波包在时间边界的反射与折射特征。整体结果表明,实验与数值模拟均符合时间 Snell 定律与 Fresnel 方程的理论预言。

在实现单一时间界面的基础上,研究进一步提出多级时间调制策略,展示了时间域的波动工程能力。通过两级时间界面,研究实现了"时间抗反射膜",利用相干干涉实现单频反射的完全抑制;通过优化算法设计多层时变结构,实现了宽频带内的抗反射与频率转换;而交替高低折射率的时间分层则实现了反射与折射波的时间放大效应。这些现象与光学中多层膜干涉相对应,但作用维度转向了时间方向。研究还展示了平滑调制的时变梁在波形塑造和信号编码中的潜力。通过编程数字电位器,梁的刚度随时间连续变化,可实现周期性或非周期性的波幅控制,从而完成"波形变形(waveform morphing)"。更进一步,研究团队将不同幅度的弹性波信号映射为摩尔斯电码中的 "点""划""空",成功在 33 kHz 激励下编码出"MU"信号,展示了机械波系统在信息编码与信号处理中的潜在应用。

这项研究首次在连续弹性体系中实现了时间折射与反射的实验观测,建立了时间Snell定律与Fresnel方程的弹性形式,揭示了时间对称性破缺下能量交换与动量守恒的基本机制。通过从理论到实验的完整链条,研究开辟了时间力学超材料与时间声子晶体的新方向,并为探索更高维度的时空耦合体系,如四维超材料、时间晶体及拓扑时间态,提供了坚实基础。该成果不仅展示了机械波系统在时间维度的可编程性,也为未来波动控制与信号处理技术的发展提供了新的范式。

本研究在中国科学院院士段慧玲教授的联合指导下完成,并与纽约市立大学先进科学研究中心(CUNY ASRC)Andrea Alù教授团队深度合作完成。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64530-8