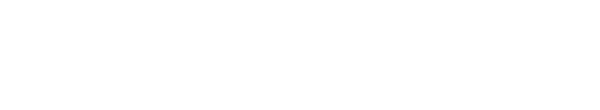

“Symposium on Mechanics and Engineering Science”国际力学与工程科学研讨会成功召开

2025年5月23日至25日,由北京大学工学院主办的“Symposium on Mechanics and Engineering Science”国际研讨会在北京大学举行。剑桥大学Norman Fleck教授、美国西北大学黄永刚教授、加州大学伯克利分校李少凡教授、莱斯特大学董洪标教授、西湖大学Marco Amabili教授等国际著名力学专家与北京大学师生一起,共同探讨力学与工程科学领域的最新研究进展和未来发展方向,推动力学学科与其他领域的交叉融合与发展。

合影留念

5月24日上午,研讨会在北京大学新奥工学大楼正式开幕。北京大学杨越教授在开幕式致辞中表示:“力学作为工程科学的基础学科,正在经历前所未有的变革与创新。从纳米尺度的材料设计到宏观尺度的工程应用,力学研究正不断突破传统边界,与人工智能、生物医学等新兴领域深度融合”。杨越教授特别强调,本次会议旨在搭建一个高水平的国际学术交流平台,促进全球力学研究者的深度合作,共同应对人类面临的重大工程挑战。

杨越教授致辞

随后,会议正式开始,由16位主讲嘉宾分别进行主题报告。

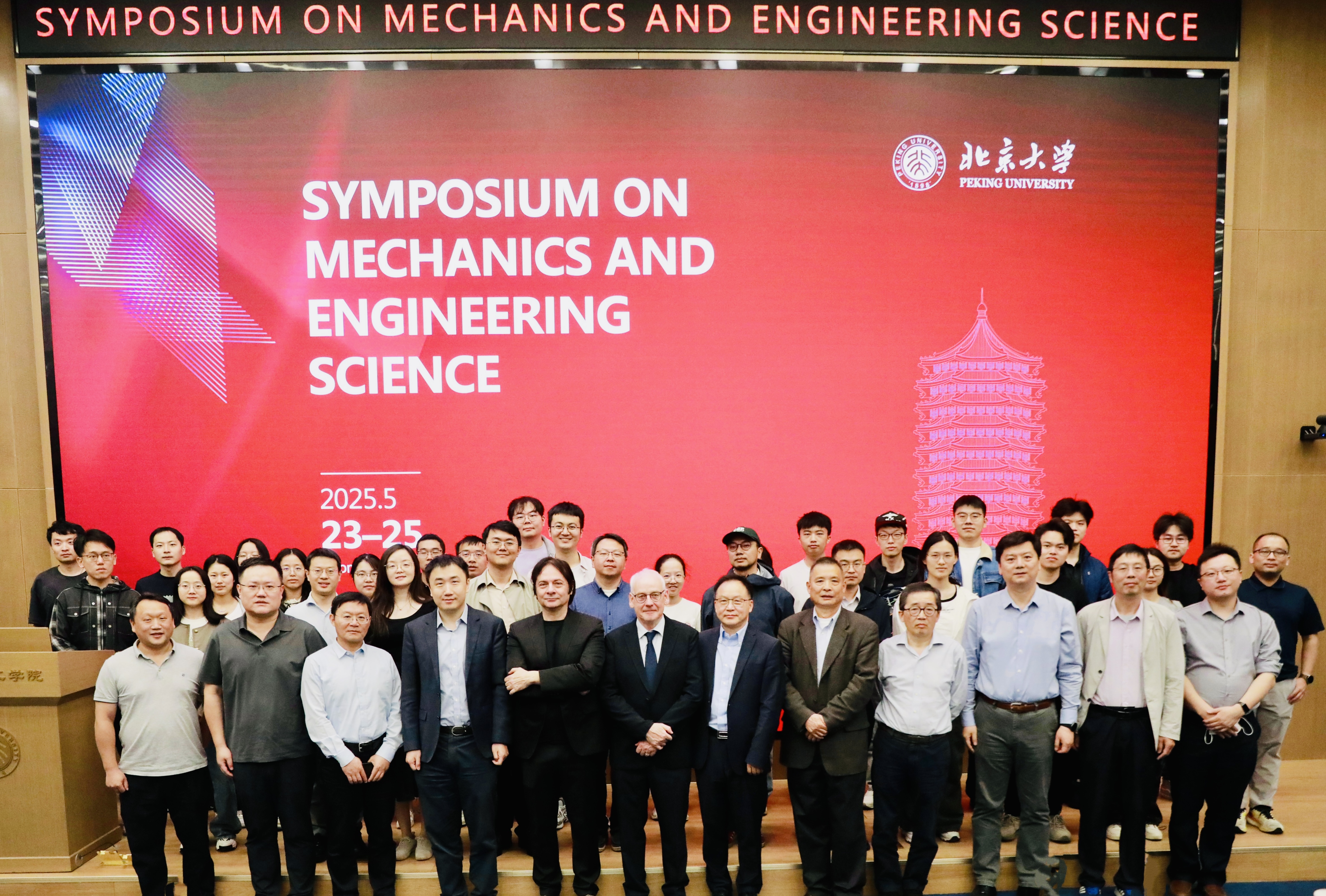

剑桥大学Norman Fleck教授以《Mechanics today: from applications to fundamentals》为题,系统阐述了当代力学研究从工程应用回归基础科学的发展趋势。Fleck教授指出:"现代力学正面临双重挑战:既要解决实际工程问题,又要探索更深层次的科学原理。"

Norman Fleck教授作报告

莱斯特大学董洪标教授带来《Manufacturing Foundation Model - Data Challenges, Architecture and Case Studies》的主题报告,深入探讨了制造业基础模型面临的数据挑战和架构设计问题。

董洪标教授作报告

西湖大学Marco Amabili教授带来《Nonlinear damping in large-amplitude vibrations of structures and viscoelastic dissipation in biological tissues》的主题报告,系统介绍了大振幅振动中的非线性阻尼现象及其在生物组织黏弹性耗散研究中的应用,并表示深入研究这一现象对于工程设计和生物医学研究具有重要意义。

Marco Amabili教授作报告

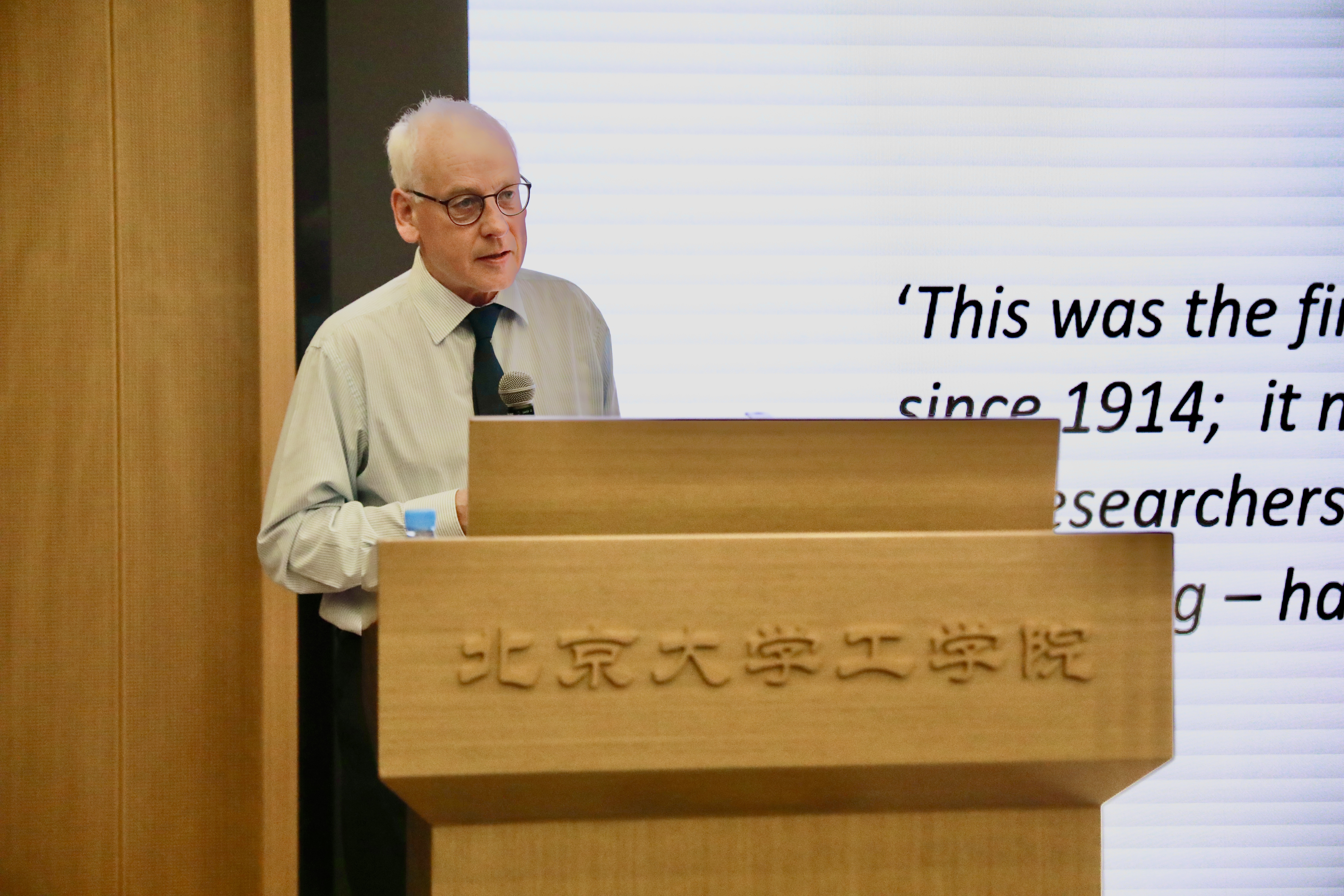

美国西北大学黄永刚教授发表了题为《Bioelastic state recovery for haptic sensory substitution》的精彩演讲,探讨了生物弹性在触觉感知替代技术中的应用。他指出,通过精确控制生物材料的弹性状态,可以实现对触觉感知的模拟和增强,为残疾人康复和虚拟现实技术提供了新的发展方向。

黄永刚教授作报告

加州大学伯克利分校李少凡教授在题为《Variational Bayesian Inference Learning for Industrial Inverse Problem Solutions and Generative Artificial Intelligence-aided Structure Design: From Continuum Mechanics to Industrial Designs》的报告中,展示了人工智能与力学相结合的前沿研究成果,通过基于变分贝叶斯推断的学习方法,高效解决工业中的逆问题,并采用生成式人工智能技术辅助结构设计,为工业设计领域带来了新的变革。

李少凡教授作报告

北京大学黄国良教授分享了《A polar medium from transformation elasticity: microstructure design and elastodynamic applications》的研究成果,展示了弹性变换理论的微结构设计在弹性波控中的创新应用。

黄国良教授作报告

北京大学易新研究员的报告以《Vesicle Morphogenesis Driven by Filaments》为题,深入研究了生物囊泡—纤维复合体的形态变化与调控机制,为人造细胞设计提供了重要理论支持。

易新研究员

北京大学毛晟研究员分享了关于《Mapped Finite Element Methods for Phase Field Fracture and Shape Optimization》的研究成果,该方法能够高效地处理复杂结构的断裂和形状优化问题,为工程设计中的可靠性分析提供了有力工具。

毛晟研究员作报告

北京大学戴兆贺研究员的报告《Van der Waals Interactions with Deformable Boundaries》聚焦于微观尺度下的分子间相互作用,揭示了范德华力在可变形边界上的作用机制,为纳米材料的力学性能研究提供了新的视角。

戴兆贺研究员

北京大学冯帆研究员的报告《Mixed Lattice Correspondence in Tetragonal to Monoclinic Phase Transformations》聚焦于材料科学中的相变问题,揭示了混合晶格在相变过程中的微观结构特征,为理解材料的力学性能变化提供了新的理论依据。

冯帆研究员作报告

北京大学刘珂研究员作题为《Artificial Neuromuscular Systems》的报告,分享了最新研究进展,为机器人仿生设计与控制提供了新的理论与技术。

刘珂研究员作报告

北京大学张寅研究员作了题为《Multiscale Modeling of Dislocation-mediated Plasticity of Refractory High Entropy Alloys》的报告,探讨了难熔高熵合金在极端条件下的力学行为,为高性能合金材料的设计提供了理论支持。

张寅研究员作报告

北京大学丁陈森研究员作题为《Feasible and Reliable AI Pathway for Real-world Engineering Analysis and Design》的报告,探讨了人工智能解决工程领域难题的困境与前景,展示了构建的可行可信工程AI路径以及解决这些挑战的典型案例。

丁陈森研究员作报告

北京大学袁子峰研究员的报告《Computational Method for Analytical Solution with Finite Element (CMAS-FE): a first attempt at integrating theoretical, computational, and data-driven approaches》将理论分析、数值计算和数据驱动相结合,创新地设计出一种高效的算法用于解决复杂工程问题。

袁子峰研究员作报告

北京大学李国洋研究员的报告《Mechanical imaging of prestressed soft solids: theory and experiments》聚焦于预应力软材料力学行为的研究,为软体机器人、生物医学工程等领域提供了重要的理论支持,同时也为软材料和柔性结构的设计、表征提供了新的思路。

李国洋研究员作报告

北京大学韦小丁教授作题为《Understanding the mechanical behavior of amorphous alloys and grain boundaries》的报告,探讨了非晶合金和晶界力学行为的理论建模,为揭示多晶金属材料的蠕变、弛豫和疲劳行为提供了新的见解。

韦小丁教授作报告

本次研讨会建立了北京大学力学科研工作者与国际力学代表性专家提供了高水平的交流平台,促进了学术思想的碰撞与合作。与会专家不仅分享了前沿成果,并对未来力学学科的发展方向、工程应用和待解决的关键科学问题进行了梳理和深入探讨。