吴晓磊教授、聂勇副研究员课题组:揭示微生物群落稳定性与污水处理性能的“权衡之道”

随着城市化和工业化的加速,全球每年产生超过3600亿立方米的污水。活性污泥(Activated Sludge, AS)系统是污水处理厂最核心的部分,通过微生物群落的协同作用降解污染物。微生物群落的稳定性被认为是维持系统功能的关键。然而,在庞杂的微生物网络中,群落稳定性与功能的关系如何?哪些物种是维系系统稳定和效率的“关键物种(keystone taxa)”?科学界对此还缺乏系统化的识别方法和认识。

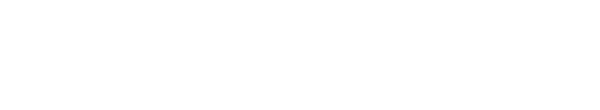

6月2日,《Nature Water》杂志以长文形式在线发表了北京大学力学与工程科学学院吴晓磊教授、聂勇副研究员课题组的最新研究成果。研究分析了全球6大洲、23个国家的1186个AS样本,利用共现网络分析方法,构建了一个包含4992个节点、65457条边的微生物互作网络。网络结构呈典型的“非随机”尺度自由特征,即大多数物种连接度低,而少数节点具备高度连接性,对整个系统结构至关重要。基于节点连接度和中介中心性,研究团队识别出127个关键物种,这些微生物在数量上非常稀少,但在网络中却起到“骨架”作用。它们在连接不同功能群体、维系网络冗余和抗扰动能力方面作用显著。统计结果表明,包含关键类群的群落在面对环境冲击(如工业废水冲击)时,表现出更高的稳定性(更低的beta多样性、更高的自然连接度),但其污染物去除效率(BOD、NH₄⁺-N、TP等)却显著低于不含关键类群的样本。

图1:工业废水流入对包含关键类群和不含关键类群样本的影响

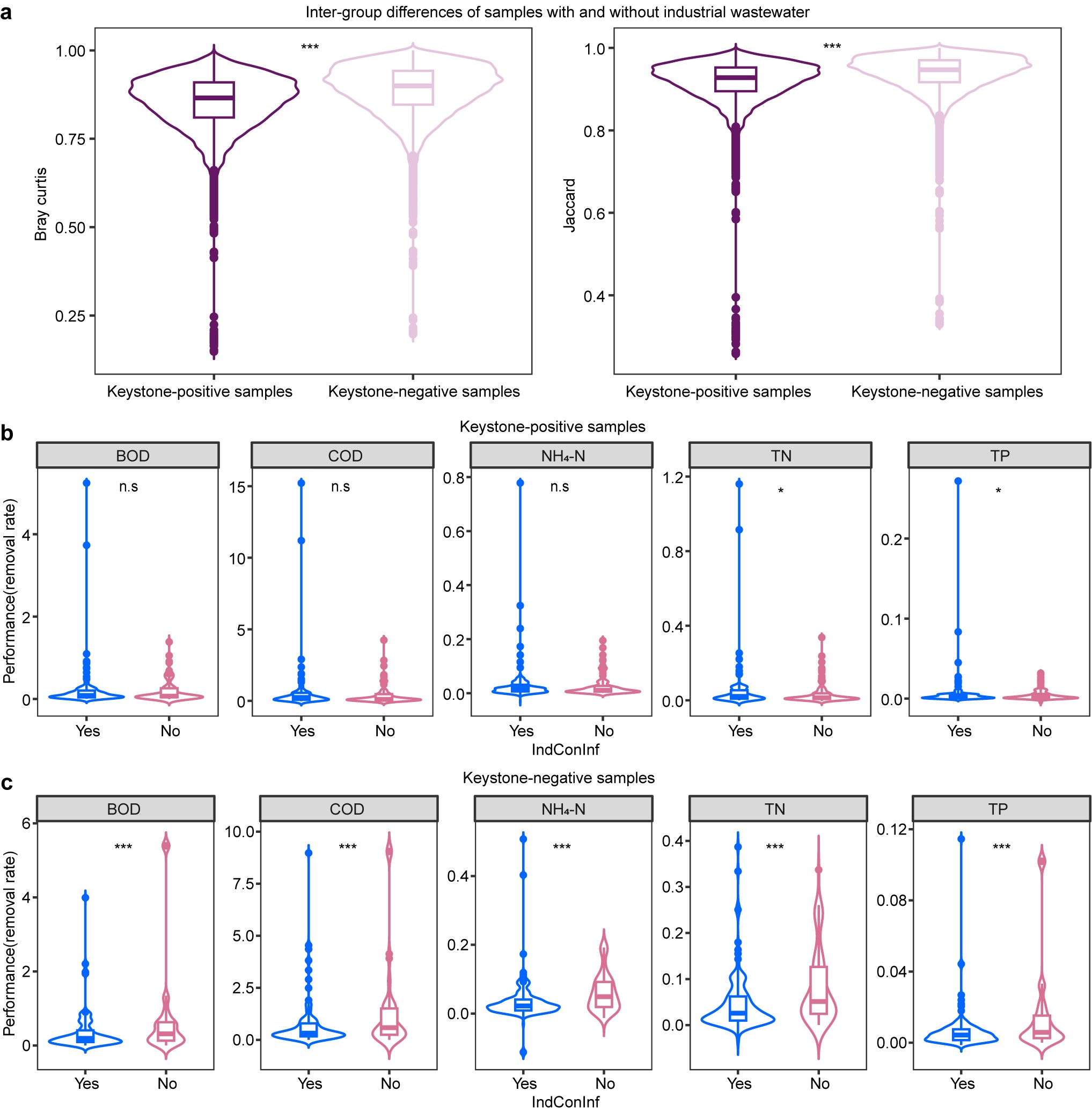

Bayesian网络分析发现,在低F/M(食物/微生物)负荷下,关键物种更容易出现。这提示我们可以通过调节系统操作参数,间接调控关键物种的形成,从而影响系统稳定性与性能的权衡。根据上述结果,研究提出了“功能–稳定性权衡”假设,并进一步构建了基于Consumer-Resource模型的微生物群落模拟系统(图2)。结果表明:随着资源浓度升高,系统的资源利用率随之增加(功能增强),但系统稳定性(通过AVD指标衡量)却下降。该模拟结果与实际样本观测结果一致,强化了“功能–稳定性权衡”这一生态假设,为污水处理系统的优化设计提供了理论基础和潜在策略。未来可通过精准操控关键物种比例,合理控制污泥负荷(F/M)等方法提升AS系统抗扰动性与处理效率。

总之,论文通过对全球大规模AS样本进行分析,鉴定出平衡群落稳定性与功能的关键物种。这些关键物种可以缓冲环境变化和物种丧失带来的群落扰动,从而保持群落的稳定性,但随之而来的代价是降低了代谢灵活性和效率。研究结果为群落稳定性和功能之间的联系提供了更深入的见解,并表明了通过操纵关键物种来优化微生物群落性能的潜力。本研究延续并拓展了课题组此前发表于《Microbiome》的研究工作(https://doi.org/10.1186/s40168-023-01519-9),进一步从微生物群落的预测走向关键类群的识别与操控,推进了微生物组工程在污水处理中的“预测–识别–调控”整体路径,为构建高效、稳定且可精细调节的新一代污水处理系统提供了理论基础与实践指南。

该工作结果以“Keystone taxa mediate the trade-off between microbial community stability and performance in activated sludges”为题发表于《Nature Water》。北京大学力学与工程科学学院已毕业研究生刘晓楠博士为本文第一作者(现为俄克拉荷马大学博士后),吴晓磊教授与聂勇副研究员为本文通讯作者。参与本工作的合作者包括:王淼啸(现就职于电子科技大学)、刘冰雯(现为清华大学博士研究生)、陈晓丽(现为杜克大学博士后)、安丽芸(现就职于济南大学)。本研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金项目资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s44221-025-00451-6