赵皓研究员团队EES:原位解析商用锂电池氢气演化机制

第一作者:王渊、郭书言

通讯作者:赵皓、夏定国、马国明

通讯单位:北京大学、华北电力大学

一、研究背景:

近年来,锂离子电池储能系统频繁发生安全事故,引发业界广泛关注。例如,小米SU7电动汽车的两起爆炸事件,以及美国加州莫斯兰丁储能电站的大型火灾。这些事故不仅造成严重人员伤亡和财产损失,也引发了对锂电池安全性的深刻质疑。因此,亟需深入理解其热失控机制,特别是内部可燃气体的演化过程。氢气(H₂)是热失控中最主要的产物,浓度可高达70%,其高火焰传播速度和宽爆炸极限使其成为引发燃爆的关键因素。然而,H2在充放电过程中的演化机制仍不清晰,尤其缺乏时间维度上的解析。当前多依赖气相色谱-质谱、差示电化学质谱或红外光谱等方法,但这些手段时间分辨率低,且取样具破坏性,测得数据往往偏离真实工况。因此,在非破坏、常规运行条件下实现H2的原位、实时定量,仍是一大技术挑战。

二、研究工作简单介绍:

近日,北京大学力学与工程科学学院航空航天工程系赵皓研究员团队、材料科学与工程学院夏定国教授团队,华北电力大学马国明教授团队通过原位表面改性的光纤布拉格光栅传感器,对锂离子电池内氢气演化进行了监测,以解码其热失控机制并预防火灾。该研究在商业18650磷酸铁锂(LFP)电池的多次充放电循环过程中,发现了与电池内氢气浓度与温度相关的可逆吸附-脱附变化和以及不可逆增长。值得注意的是,在实验中观察到了氢气演变的独特负温度系数(NTC)行为,其中在超过临界温度时,氢气浓度与电池内温度呈反向变化。进一步的数值和分析表明,氢气演变通过吸附-脱附、Fick扩散和Soret扩散共同控制,NTC行为可以减轻热失控的严重危害。该工作对于推进下一代高安全电池的设计具有关键价值。相关研究成果以“Operando observing hydrogen evolution in commercial lithium-ion batteries”为题发表在Energy & Environmental Science上,王渊和郭书言为本文第一作者。

三、核心内容表述部分

要点一:全新氢气原位感知方法

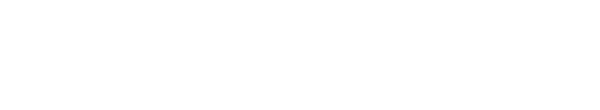

研究团队基于近年来智能电池领域发展的新型光纤传感技术(图1),设计了适用于电池内部非破坏性氢气检测的光纤布拉格光栅(FBG)传感器,可在商用18650电池的充放电过程中实时定量监测氢气演化行为。该光纤检测方法具备多项优势,包括:无需取样、优异的时间分辨率(约15秒)、高灵敏度(最小检测限约为10 ppm),且不会干扰锂电池内部的反应过程。该方法能够在工业级锂离子电池中实现对H2演化过程的精准有效监测,为锂电池热失控机制的研究及其安全预警体系的建立提供关键技术支撑。

图1 光纤氢气传感器原理与性能验证

要点二:全新氢气演化机制

该研究首次揭示了电池内部与温度相关的可逆性H2演化行为(图2):在1C倍率下H2浓度可达380 ppm,在4C倍率下则升高至1040 ppm;而在长期循环后,还观察到不可逆的H₂生成,浓度最高可达220 ppm。可逆性H2的演化主要归因于多孔石墨负极材料对气体的吸附-脱附作用。值得注意的是,研究首次在实验中发现了电池循环过程中氢气演化的NTC(负温度系数)行为(图3):在某些高升温速率下的特定温度区间内,H2浓度与内部温度呈反向变化趋势。这一现象被认为与温度诱导的扩散行为密切相关。

图2 电池内氢气浓度可逆变化

图3 高倍率下电池内氢气NTC行为

为此,进一步建立了一个描述电池内部氢气瞬态与空间演化的理论模型,涵盖吸附/脱附、Fick扩散、Soret扩散及化学反应等多种机制,系统解释了该NTC行为,认为其源于在高焦耳热效应与电池系统低Lewis数条件下,H2的Soret扩散增强所致(图4)。

图4 电池内氢气演化机制

要点三:面向安全性的锂电池设计新策略

研究阐明了电池热失控过程中H2演化的特征,并为电池的设计与运行提供了安全性指导。对于在外部触发故障情境下的LFP电池,剧烈的升温速率可诱发热失控。研究预测,在不考虑NTC行为的情况下,热失控前后H2的积聚量分别约为具有NTC行为时的2倍和3倍。这表明增强NTC效应有助于降低热失控引发燃烧的风险,提升电池安全性。该研究进一步发现,NTC行为在电池循环中可通过增强焦耳热、降低电解液Lewis数以及提高负极石墨孔隙率等方式显著增强(图5),在此情况下,H2几乎被局限于负极区域,而非进入电池中部空腔。这一发现有望建立新一代智能电池在高倍率条件下的关键安全范式与设计策略,例如提高电解液的密度和热容,采用高孔隙率石墨材料等。此外,该研究还证实,NTC行为对于开发快充型与高能量密度电池亦具有重要优势。

图5 基于NTC行为的电池安全提升策略

四、文献详情

Operando observing hydrogen evolution in commercial lithium-ion batteries, DOI: https://doi.org/10.1039/D5EE02940F

五、作者简介

赵皓,研究员、博导、海外高层次人才。获普林斯顿大学博士学位,曾任香港理工大学机械系助理教授,现任北京大学力学与工程科学学院航空航天工程系特聘研究员。主持国家重点研发计划国合项目、基金委国际合作研究项目、载人空间站工程空间科学与应用培育项目、装备预研教育部联合基金等。长期从事锂电池防火安全、超临界燃烧、等离子体能源转化等研究。Nature、Energy & Environmental Science、ACS Energy Letters等能源领域的权威SCI期刊上发表论文40余篇。荣获第39届国际燃烧会议杰出论文奖“Distinguished Paper Award”、国际燃烧学会杰出青年奖“Bernard-Lewis Fellowship”、美国科学玻璃技艺协会最佳论文奖“Karl H. Walther Award”等。

王渊,助理研究员、北京大学博雅博士后,主要从事基于光纤传感的锂电池状态感知、化学组分光纤传感、设备运行状态智慧感知等研究,在Energy & Environmental Science、Sensors and Actuators B: Chemical等期刊发表论文20余篇,曾获中国电工技术学会科学技术进步奖一等奖。