刘谋斌教授、朱驰研究员团队在心脑血管流固耦合研究方面取得重要进展

患者特异性的心脑血管流固耦合仿真能够无创地揭示血管内力学响应,对心脑血管疾病的精准诊疗至关重要。心脑血管流固耦合过程涉及多种高度复杂的物理现象,例如血液流动、血管壁在血流作用下变形甚至破裂、斑块失稳与血栓形成及脱落,以及栓子在血液中的迁移与血流阻塞等。传统数值方法难以对这些过程进行可靠模拟,尤其是基于网格的方法,其计算结果高度依赖网格质量。流固变形导致网格畸变,常常需要频繁重构网格,不仅影响数值精度、稳定性,也显著降低计算效率。此外,现有技术在精确重建血管中重要的纤维特征方面存在局限,处理复杂几何时通常过度依赖精细的网格或人工干预,严重增加了建模复杂度和计算成本。

针对上述挑战,北京大学力学与工程科学学院刘谋斌教授、朱驰研究员团队(先进计算与智能工程实验室)基于光滑粒子流体动力学(SPH)方法,发展了心脑血管流固耦合仿真技术,具有高精度、高效率和自适应的特点,已经成功应用于研究患者特异的动脉狭窄、主动脉夹层、颅内动脉瘤等问题,系列成果均发表于计算力学领域顶级期刊《Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering》(CMAME)。

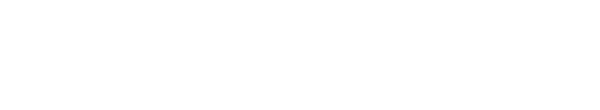

课题组首先提出了一种国际领先的SPH心脑血管流固耦合仿真框架,融合了迭代式不可压SPH与完全拉格朗日SPH算法,构建了高精度流固界面耦合方案。该方案基于强一致性离散格式精准求解血流动力学,并结合边界积分法与粒子对守恒特性严格匹配流固界面的力学条件。同时,仿真框架将零维下游血管床模型与三维SPH计算域耦合,施加了更真实的生理边界条件。结合GPU高性能计算技术,在单卡上实现了亿级粒子规模的模拟。在直血管脉搏波传播、血管狭窄以及患者特异性主动脉等案例中,该仿真框架不仅能够准确复现本领域常用工具的计算结果(图1),还具备更高的计算效率,为心脑血管流固耦合行为的快速预测与深入分析提供了有力支持。

图 1 当前SPH框架模拟结果与参考结果的对比;(a)主动脉狭窄案例的速度剖面与狭窄截面流量;(b)患者特异主动脉案例的流线与出入口流量。

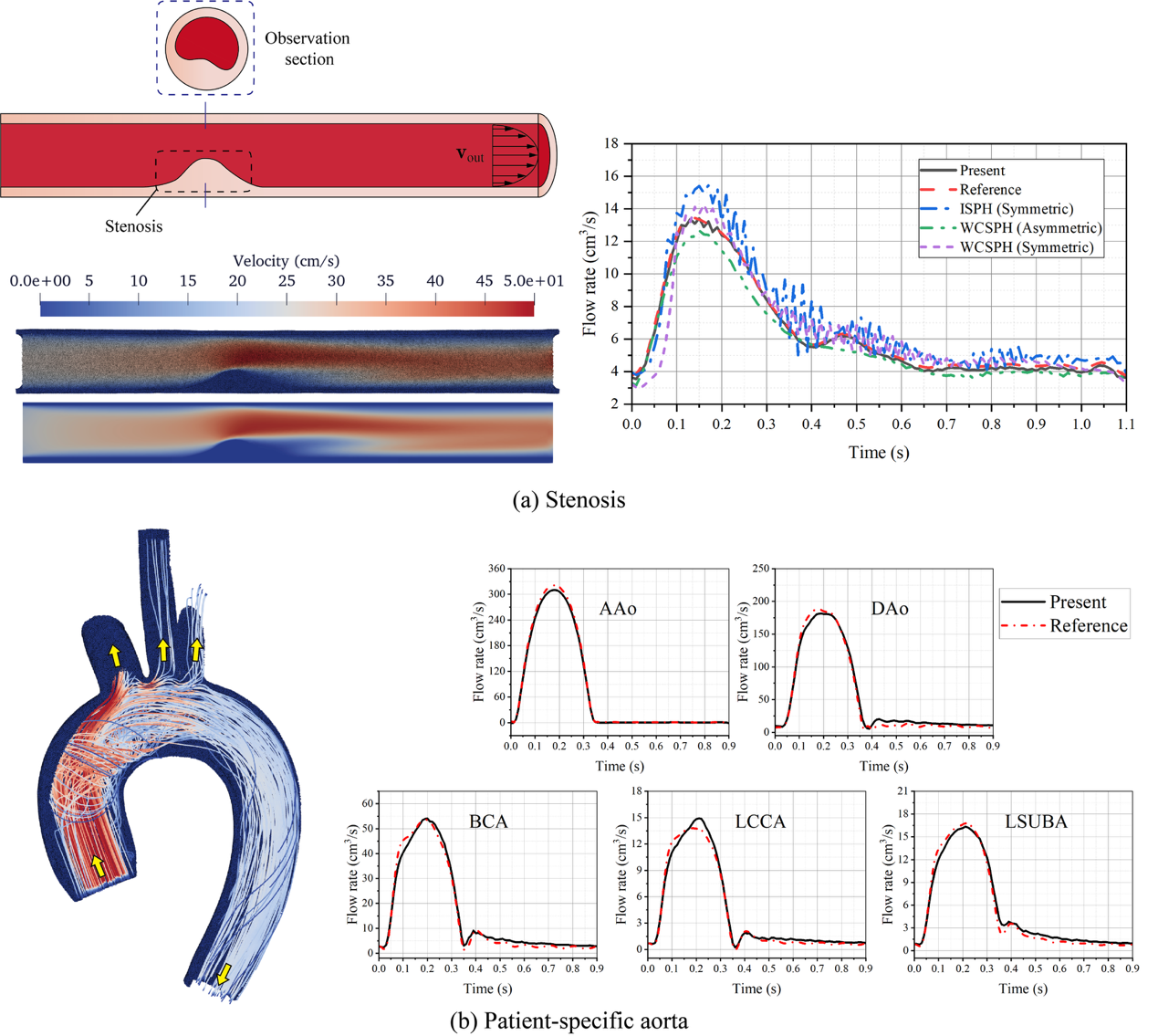

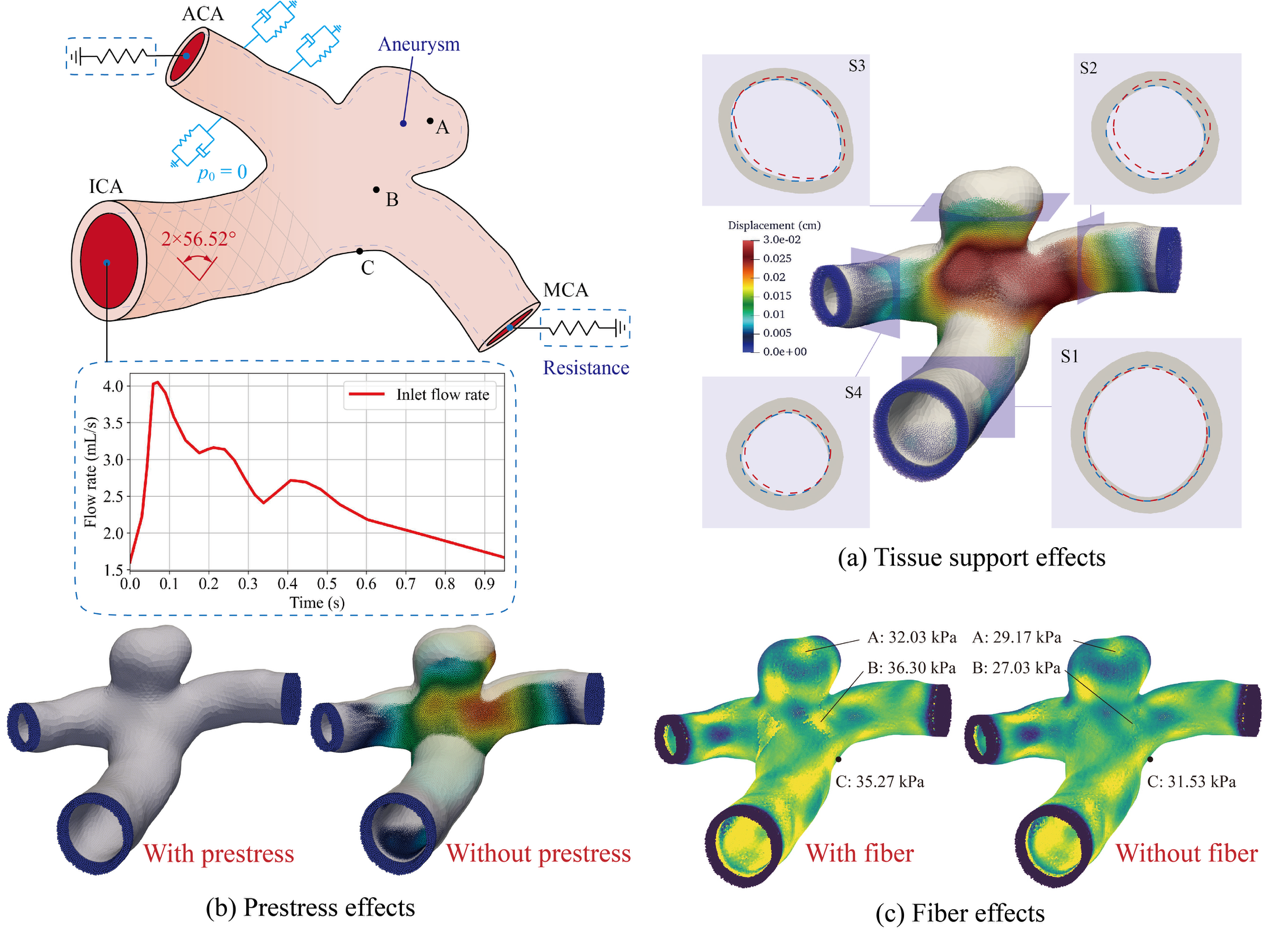

课题组进一步聚焦患者特异性血管模型中纤维方向获取的难题,在传统纤维定向方法中引入了粒子“颜色”标识与SPH插值技术,显著简化了复杂血管的纤维方向计算流程,并克服了传统方法对高质量网格和人工分区的依赖。此外,本研究首次将纤维增强效应、血管壁生理预应力及外周组织支撑效应集成于统一的SPH框架中,构建了更全面、更精细的血管仿真体系。针对主动脉夹层、颅内动脉瘤等患者特异性案例,以上方法获得了更合理的纤维分布(图2),并且揭示了组织支撑和预应力对抑制非生理性形变的关键作用,以及纤维结构对壁面变形与应力分布的影响(图 3),显著提升了心脑血管流固耦合模拟的生理保真度。

图 2 采用不同方法计算得到的主动脉夹层瓣法向;(a)当前方法的结果:过渡光滑并且方向正确;(b)、(c)传统方法的结果:出现大量不合理法向(红圈)。

图 3 颅内动脉瘤SPH模拟结果;(a)是否考虑外周组织支撑对位移的影响;(b)是否考虑生理预应力对位移的影响;(c)是否考虑纤维对最大主应力的影响。

刘谋斌教授团队长期从事复杂环境多场耦合数智仿真算法研究与软件开发,在SPH方法的基础理论、数值算法和技术应用等方面取得了系统性、原创性的成果;出版了国际上首部SPH专著,已被国内外众多高校列为教材或参考书(Google学术引用4200多次);建立了SPH稳定性与精度分析理论,发展了高精度、自适应SPH算法,形成了自主可控高性能程序,已经成功应用于智能制造、海洋工程、防护工程等众多领域。以上工作基于团队多年积累的SPH方法与技术体系,实现了心脑血管流固耦合问题的高保真模拟,与同类已有的商业或开源软件相比,在计算能力、精度和效率方面均有明显优势,并在心脑血管疾病机理研究、手术规划及医疗器械设计等领域展现出广阔的应用前景。

朱驰研究员长期从事多物理场耦合计算模拟、流固耦合力学、生物力学、心血管流体力学方向的研究。工作发表于Advanced Science、Journal of Fluid Mechanics、Journal of Computational Physics、Journal of Biomechanical Engineering等国际顶尖期刊,获得美国心脏协会博士后基金、Journal of Biomechanical Engineering 年度十佳论文和Corrsin-Kovasznay 杰出文章奖、北京市科协青年人才托举工程等荣誉与奖励。主持/参与国家自然科学基金面上项目、重大项目和科技部重点研发计划项目等。目前担任中国力学学会第十一届生物力学专业委员会青年委员。

以上研究得到了国家自然科学基金、崂山实验室以及中德合作交流项目的支持。北京大学博士生陆遥为相关论文的第一作者,刘谋斌教授与朱驰研究员为共同通讯作者。

论文题目与链接:

Y. Lu, P. S. Wu, M. B. Liu* and C. Zhu*, A GPU-accelerated 3D ISPH-TLSPH framework for patient-specific simulations of cardiovascular fluid–structure interactions, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 428:117110, 2024 (论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045782524003669?via%3Dihub)

Y. Lu, C. C. Liu, P. S. Wu, L. Luo, M. B. Liu* and C. Zhu*, A novel SPH-based method for fiber orientation and detailed simulation of patient-specific vascular fluid–structure interactions,Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 445 : 118196, 2025 (论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782525004682?dgcid=coauthor)